Thema: Pfingsten

NEUES GLAUBENSBEKENNTNIS ZU PFINGSTEN

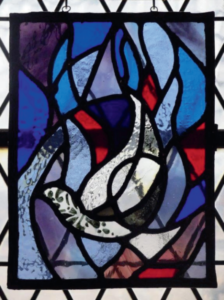

Ich glaube an den Heiligen Geist.

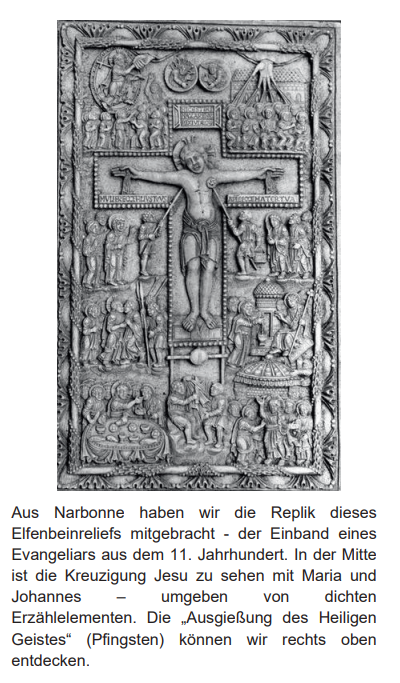

Ich glaube daran, dass sich das Wunder von Pfingsten nicht nur damals in Jerusalem, sondern allezeit, überall und immer ereignet hat und ereignen kann. Ich glaube es als einer, der erlebt und erfahren hat, dass Gottes guter Geist lebendig und gegenwärtig ist und uns in Bewegung hält.

Ich glaube an die heilige christliche Kirche.

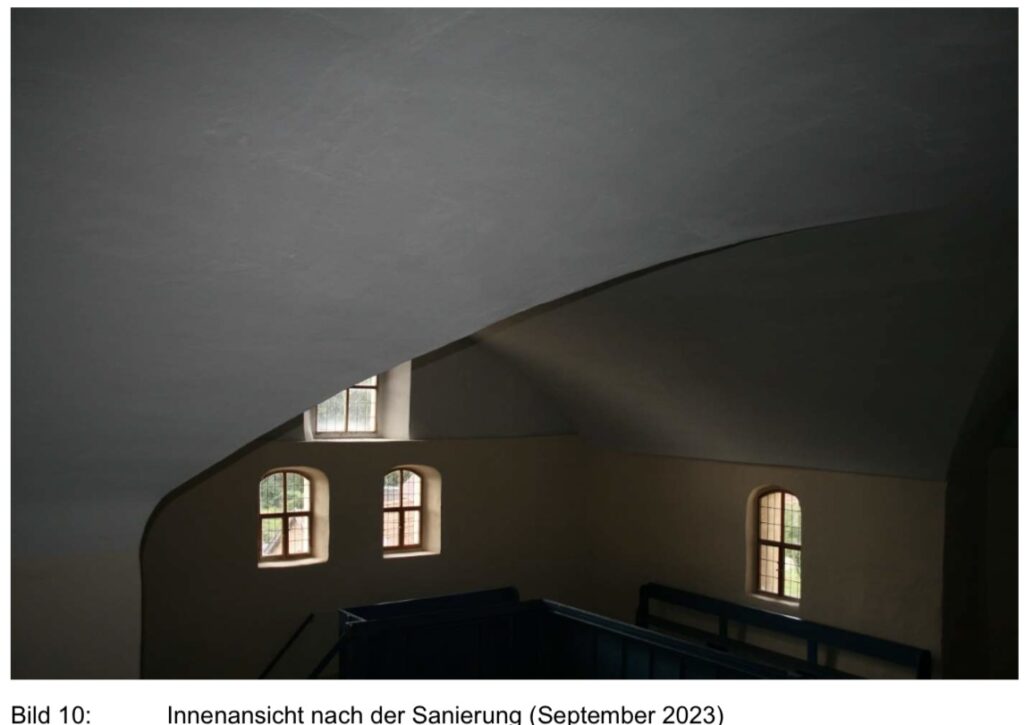

Trotz aller Schuld und Versagen von Beginn der Kirchengeschichte an bis heute, erkenne ich die Verdienste der Kirche an, die sich in Verkündigung und Seelsorge, in Musik und Diakonie, in Kunst und Kultur und in Gebäuden manifestieren. Ich glaube an die Zukunft der christlichen Kirche, weil sie lebendig ist und weil sie der Platz ist, an dem unsere Gottesträume Gestalt annehmen.

Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen.

Trotz aller gegenteiligen Behauptungen und Klagen, glaube ich, dass es sie gibt, die guten, freundlichen und hilfsbereiten Menschen, die sich für andere einsetzen, ohne zu fragen: Was hab ich davon? Menschen, die Glauben leben, und aus denen Gott zu uns spricht. Ich glaube, dass Konkurrenz und Neid nicht die Oberhand gewinnen werden und dass machtbesessene Egozentriker und skrupellose Eiferer ihre Pläne nicht werden verwirklichen können, sondern in Wirklichkeit die Gefühlvollen, die die sich selbst nicht in den Vordergrund drängen, und die Bescheidenen das Erdreich besitzen.

Ich glaube an die Vergebung der Sünden.

Mir bleibt gar keine andere Wahl, als an die Vergebung zu glauben. Wie können wir sonst überleben angesichts der Gräuel und Gewalttaten, der Verletzungen, die wir unseren Mitmenschen und der Natur zufügen? Ich glaube, dass es möglich ist, neu anzufangen, weil Gottes Güte größer ist als unsere sogenannte Gerechtigkeit.

Ich glaube an die Auferstehung der Toten.

Es gibt Leben inmitten des Todes. Ich glaube, dass der Kreislauf von Saat und Ernte nicht unterbrochen wird, solange es die Erde gibt, denn der Geist, der lebendig macht, ist dem irdischen Gesetz der Vergänglichkeit nicht untertan. Ich glaube, das Wesentliche bleibt über den Tod hinaus und das ist mehr als Erinnerung.

Ich glaube an das ewige Leben.

Wie immer es sein wird, wann immer es beginnt ich glaube, dass das Leben nicht endgültig verloren geht, weil Gottes Geist, von Ewigkeit her lebendig, in seinen Geschöpfen lebendig bleibt. Es gibt eine Form der Existenz, die nicht von der Zeit bestimmt ist, sondern von unendlicher, angenehmer Ruhe, vom Sein in Gottes Nähe. Es gibt eine Form der Existenz, die nicht vom Abschiednehmen bestimmt ist, sondern vom Bleiben.

Das glaube ich. Und das gibt mir Kraft zum Leben. Amen.

Schon lange nicht mehr in die Kirche gegangen? Am 10. September gibt es eine ausgezeichnete Gelegenheit. Nicht nur, weil Sonntag ist, sondern weil der bundesweite Tag des offenen Denkmals begangen wird. Das Motto in diesem Jahr: „Talent Monument“. (Auch die "Talente hinter dem Denkmal" dürfen Sie entdecken.) Bestimmt finden Sie in ihrer Nähe ein offenes Denkmal.

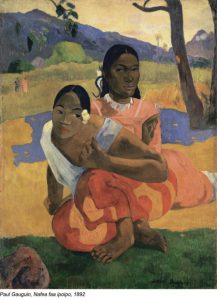

Schon lange nicht mehr in die Kirche gegangen? Am 10. September gibt es eine ausgezeichnete Gelegenheit. Nicht nur, weil Sonntag ist, sondern weil der bundesweite Tag des offenen Denkmals begangen wird. Das Motto in diesem Jahr: „Talent Monument“. (Auch die "Talente hinter dem Denkmal" dürfen Sie entdecken.) Bestimmt finden Sie in ihrer Nähe ein offenes Denkmal. Etwas über 40 Jahre war Gauguin damals alt, geboren war er am 7. Juni 1848, vor 175 Jahren. Zunächst deutete nichts darauf hin, dass er einmal einer der berühmtesten Kunstmaler würde. Nach seiner Kindheit und Schulzeit in Paris, Peru und Orléans wählt er den Beruf des Seemanns und leistet seinen Militärdienst bei der Marine. 1872 gibt er die Seefahrt auf, um ein bürgerliches Leben in Paris zu führen. Er arbeitet als Börsenmakler und heiratet die Dänin Mette, die beiden werden fünf Kinder haben.

Etwas über 40 Jahre war Gauguin damals alt, geboren war er am 7. Juni 1848, vor 175 Jahren. Zunächst deutete nichts darauf hin, dass er einmal einer der berühmtesten Kunstmaler würde. Nach seiner Kindheit und Schulzeit in Paris, Peru und Orléans wählt er den Beruf des Seemanns und leistet seinen Militärdienst bei der Marine. 1872 gibt er die Seefahrt auf, um ein bürgerliches Leben in Paris zu führen. Er arbeitet als Börsenmakler und heiratet die Dänin Mette, die beiden werden fünf Kinder haben. egenwärtige den Gemeindegliedern eingeräumt worden. Da letztere für die Gemeinde einen zu beschränkten Raum hatte, sah man sich genötigt, sie nach Südosten zu erweitern. Vor dem Jahre 1594 ist sie wahrscheinlich nur von den hiesigen adligen Herrschaften benutzt worden, während die Moritzkirche eine Art Filialkirche bildete. Wann die Reformation in der hiesigen Gemeinde Eingang gefunden hat, darüber schweigen die Nachrichten." - Auszug aus: MONATSBOTE für die evangelischen Gemeinden Sandersleben und Unterwiederstedt. Freckleben, Drohndorf und Mehringen – 15. Jahrgang, Februar 1925, S. 16 Aus der Geschichte der Kirche

egenwärtige den Gemeindegliedern eingeräumt worden. Da letztere für die Gemeinde einen zu beschränkten Raum hatte, sah man sich genötigt, sie nach Südosten zu erweitern. Vor dem Jahre 1594 ist sie wahrscheinlich nur von den hiesigen adligen Herrschaften benutzt worden, während die Moritzkirche eine Art Filialkirche bildete. Wann die Reformation in der hiesigen Gemeinde Eingang gefunden hat, darüber schweigen die Nachrichten." - Auszug aus: MONATSBOTE für die evangelischen Gemeinden Sandersleben und Unterwiederstedt. Freckleben, Drohndorf und Mehringen – 15. Jahrgang, Februar 1925, S. 16 Aus der Geschichte der Kirche